On dit parfois des personnes âgées qu’elles ne passeront pas l’hiver. Cette année c’est au printemps que la Faucheuse a décidé de faire son office et elle a envoyé ad patres un splendide septet qu’on aurait aimé voir et entendre sur scène un jour. On peut rêver, non ?

Deux femmes et cinq hommes : Tina Turner et Astrud Gilberto, Harry Belafonte, Karl Berger, Ahmad Jamal, Wayne Shorter et Peter Brötzmann. Vous pouvez vous l’imaginer ce all stars ? Trois voix, deux saxes, un vibraphone et un piano : inédit et inouï ! Ceux qui croient en une vie après la mort seront persuadés que ces jeunes défunts se seront réunis, à peine décédés, pour fêter joyeusement en musique leur départ de cette vallée de larmes, j’en suis certain.

Mais revenons un peu sur leur séjour sur terre.

Tina Turner, née en 1939 dans le Tennessee au profond du Sud étatsunien, a commencé sa carrière en interprétant du rhythm’n’blues et du rock en compagnie de son époux Ike Turner (un mari maltraitant qu’elle finira par quitter). Qui ne connaît pas leur reprise majestueusement lente puis rapide du « Proud Mary » du groupe de rock californien Creedence Clearwater Revival ? Elle entama ensuite une carrière en solo où elle mêla allègrement soul et pop, pour la plus grande joie d’un public nombreux aussi Noir que Blanc qui lui valut le titre de « Queen of rock ‘n’ roll ». Bien que sa musique ne soit pas vraiment ma tasse de thé, j’ai eu l’occasion d’assister à un de ses concerts/shows dans les années 80 et je dois reconnaître qu’elle m’a bluffé : énergie démentielle, sens de la scène, présence physique impressionnante, voix musclée et capable de douceur… il était difficile de résister au charme de cette star !

Tina Turner, née en 1939 dans le Tennessee au profond du Sud étatsunien, a commencé sa carrière en interprétant du rhythm’n’blues et du rock en compagnie de son époux Ike Turner (un mari maltraitant qu’elle finira par quitter). Qui ne connaît pas leur reprise majestueusement lente puis rapide du « Proud Mary » du groupe de rock californien Creedence Clearwater Revival ? Elle entama ensuite une carrière en solo où elle mêla allègrement soul et pop, pour la plus grande joie d’un public nombreux aussi Noir que Blanc qui lui valut le titre de « Queen of rock ‘n’ roll ». Bien que sa musique ne soit pas vraiment ma tasse de thé, j’ai eu l’occasion d’assister à un de ses concerts/shows dans les années 80 et je dois reconnaître qu’elle m’a bluffé : énergie démentielle, sens de la scène, présence physique impressionnante, voix musclée et capable de douceur… il était difficile de résister au charme de cette star !

Astrud Gilberto, d’un an plus jeune que sa consoeur américaine, c’est un cas très différent. D’une part sa voix était nettement moins spectaculaire que celle de Tina Turner mais la plus grande partie de son succès est liée à quelques chansons qu’elle enregistra au début des années 60 en compagnie de Stan Getz et de son mari de l’époque, le guitariste brésilien Joao Gilberto, qu’elle quitta d’ailleurs pour le saxophoniste étatsunien tout en gardant son nom de femme mariée. Après ce succès foudroyant et durable (« The Girl from Ipanema » reste un standard indémodable et on peut l’entendre aussi bien dans un ascenseur, en faisant ses courses chez Auchan — vous préférez Carrefour ? A votre guise ! — ou tranquillement chez soi sur sa chaine hi-fi) la carrière de la chanteuse carioca devint assez confidentielle et elle ne retrouva jamais le succès des premiers morceaux de bossa nova qui inondèrent les ondes et les scènes des sixties débutantes.

Astrud Gilberto, d’un an plus jeune que sa consoeur américaine, c’est un cas très différent. D’une part sa voix était nettement moins spectaculaire que celle de Tina Turner mais la plus grande partie de son succès est liée à quelques chansons qu’elle enregistra au début des années 60 en compagnie de Stan Getz et de son mari de l’époque, le guitariste brésilien Joao Gilberto, qu’elle quitta d’ailleurs pour le saxophoniste étatsunien tout en gardant son nom de femme mariée. Après ce succès foudroyant et durable (« The Girl from Ipanema » reste un standard indémodable et on peut l’entendre aussi bien dans un ascenseur, en faisant ses courses chez Auchan — vous préférez Carrefour ? A votre guise ! — ou tranquillement chez soi sur sa chaine hi-fi) la carrière de la chanteuse carioca devint assez confidentielle et elle ne retrouva jamais le succès des premiers morceaux de bossa nova qui inondèrent les ondes et les scènes des sixties débutantes.

Aux messieurs maintenant : Harry Belafonte, pour rester chez les vocalistes, est un phénomène à lui tout seul : chanteur, acteur, activiste des mouvements sociaux anti racistes aux USA, ami de Martin Luther King… on n’en finirait pas d’énumérer ses casquettes. Vocalement parlant, il est également très éclectique. Si ses premiers succès sont liés au calypso, une musique qu’il popularisa au niveau mondial, Belafonte est également un excellent chanteur de jazz (Je me permets de vous conseiller sa version de « Lean on Me » en grand orchestre : un standard peu connu dont je ne connais que deux autres versions, une du guitariste Tal Farlow en quintet, l’autre du batteur Shelly Manne en trio —excusez du peu ! — toutes deux déjà ou bientôt écoutables sur couleursjazz radio et chroniquées sur couleursjazz.fr par votre dévoué serviteur) et il s’aventure également dans différents types de répertoires : sa version de « Dark as a Dungeon », un tube country qu’ont enregistré Merle Travis ou Johnny Cash, est sombrement dramatique et magnifique ! Le pianiste français Jean-Michel Pilc, qui a longtemps vécu à New York, a été le directeur artistique d’Harry Belafonte parallèlement à sa carrière de jazzman et il m’a confié que cette expérience avait été très intéressante pour lui musicalement parlant. C’est donc un grand Monsieur de la musique américaine qui disparaît avec Harry Belafonte qui, de ses duos avec Nana Mouskouri aux standards de jazz en passant par le calypso, aura déployé une palette stylistique incomparablement large.

Aux messieurs maintenant : Harry Belafonte, pour rester chez les vocalistes, est un phénomène à lui tout seul : chanteur, acteur, activiste des mouvements sociaux anti racistes aux USA, ami de Martin Luther King… on n’en finirait pas d’énumérer ses casquettes. Vocalement parlant, il est également très éclectique. Si ses premiers succès sont liés au calypso, une musique qu’il popularisa au niveau mondial, Belafonte est également un excellent chanteur de jazz (Je me permets de vous conseiller sa version de « Lean on Me » en grand orchestre : un standard peu connu dont je ne connais que deux autres versions, une du guitariste Tal Farlow en quintet, l’autre du batteur Shelly Manne en trio —excusez du peu ! — toutes deux déjà ou bientôt écoutables sur couleursjazz radio et chroniquées sur couleursjazz.fr par votre dévoué serviteur) et il s’aventure également dans différents types de répertoires : sa version de « Dark as a Dungeon », un tube country qu’ont enregistré Merle Travis ou Johnny Cash, est sombrement dramatique et magnifique ! Le pianiste français Jean-Michel Pilc, qui a longtemps vécu à New York, a été le directeur artistique d’Harry Belafonte parallèlement à sa carrière de jazzman et il m’a confié que cette expérience avait été très intéressante pour lui musicalement parlant. C’est donc un grand Monsieur de la musique américaine qui disparaît avec Harry Belafonte qui, de ses duos avec Nana Mouskouri aux standards de jazz en passant par le calypso, aura déployé une palette stylistique incomparablement large.

Karl Berger, l’un des deux Européens — et même Allemands — de ce septet est moins connu. C’est pourtant un fort intéressant multi-instrumentiste qui, outre son instrument de prédilection le vibraphone, maîtrise le piano. Né en 1935 à Heidelberg, il est mort le 9 avril de cette année, gâchant ainsi mon anniversaire ! Sa carrière se déroula essentiellement aux USA où il côtoya le trompettiste Don Cherry — qu’il rencontra à Paris —, les saxophonistes Ornette Coleman ou Anthony Braxton, les batteurs Ed Blackwell ou Jack DeJohnette, la pianiste/organiste/compositrice Carla Bley… et il s’investit amplement dans des activités pédagogiques au sein du Creative Music Studio qu’il fonda à Woodstock, dans l’état de New York. Assez peu connu du grand public (si tant est qu’il existe un « grand public » en jazz) Karl Berger reste un musicien intéressant et une figure éminente du jazz des années 60 à nos jours.

Karl Berger, l’un des deux Européens — et même Allemands — de ce septet est moins connu. C’est pourtant un fort intéressant multi-instrumentiste qui, outre son instrument de prédilection le vibraphone, maîtrise le piano. Né en 1935 à Heidelberg, il est mort le 9 avril de cette année, gâchant ainsi mon anniversaire ! Sa carrière se déroula essentiellement aux USA où il côtoya le trompettiste Don Cherry — qu’il rencontra à Paris —, les saxophonistes Ornette Coleman ou Anthony Braxton, les batteurs Ed Blackwell ou Jack DeJohnette, la pianiste/organiste/compositrice Carla Bley… et il s’investit amplement dans des activités pédagogiques au sein du Creative Music Studio qu’il fonda à Woodstock, dans l’état de New York. Assez peu connu du grand public (si tant est qu’il existe un « grand public » en jazz) Karl Berger reste un musicien intéressant et une figure éminente du jazz des années 60 à nos jours.

Peter Brötzmann, pour sa part est un artiste aux talents multiples. Peintre à l’origine, ce natif de Remscheid (en 1941) qui illustra nombre de pochettes de disques — les siens, mais pas que — de ses tableaux est également un multi-instrumentiste mais plus autodidacte que Berger qui étudia longtemps le piano classique avant de s’orienter vers le vibraphone. Clarinettiste, saxophoniste (surtout ténor, mais pas que), il joue aussi du taragot (une sorte de hautbois ou de clarinette à anche double ou simple) et est surtout connu pour son énorme sonorité, son débit torrentiel et son phrasé rageur qui lui ont valu le surnom de « Machine Gun », octroyé par Don Cherry et qui devint le titre d’un de ses disques. Très ancré dans la scène free de Wuppertal, en Rhénanie/Westphalie, où il s’établit assez tôt et où il est mort dans son sommeil le 22/06, il collabora avec des danseuses comme Pina Bausch ou des plasticien comme Nam June Paik. Figure incontournable du free jazz européen de la fin des années 60 à nos jours, Brötzmann, souvent en compagnie de son ami le contrebassiste Peter Kowald, côtoya aussi bien le pianiste néerlandais Misha Mengelberg et son compère batteur Han Bennink que le guitariste britannique Derek Bailey. Cela ne l’empêcha pas de fréquenter des Américains comme Don Cherry, le saxophoniste Steve Lacy, Carla Bley, le batteur Ronald Shannon Jackson, le guitariste Sonny Sharrock… et, à partir de la fin des années 80, des musiciens de la scène de Chicago où il créa son Chicago Tentet. Qu’on ne réduise pas cependant Brötzmann au free et à l’énergie débordante : son dernier enregistrement, paru voici quelques mois sur le label ACT est capté en public en compagnie du batteur étatsunien Hamid Drake et du joueur de guembri et chanteur marocain Madjid Bekkas : une sorte de world jazz difficilement classable et parfaitement audible par des oreilles allergiques au free. Une caractéristique de Peter Brötzmann reste à mentionner : comme beaucoup d’Allemands de sa génération — et pas seulement des musiciens ou des artistes — il a été marqué par le nazisme et a constamment cherché à fuir toute forme de nationalisme en explorant des contrées voisines ou lointaines, en Europe et outre-Atlantique. C’est avec lui une figure majeure du jazz moderne et contemporain qui disparaît à 82 ans.

Peter Brötzmann, pour sa part est un artiste aux talents multiples. Peintre à l’origine, ce natif de Remscheid (en 1941) qui illustra nombre de pochettes de disques — les siens, mais pas que — de ses tableaux est également un multi-instrumentiste mais plus autodidacte que Berger qui étudia longtemps le piano classique avant de s’orienter vers le vibraphone. Clarinettiste, saxophoniste (surtout ténor, mais pas que), il joue aussi du taragot (une sorte de hautbois ou de clarinette à anche double ou simple) et est surtout connu pour son énorme sonorité, son débit torrentiel et son phrasé rageur qui lui ont valu le surnom de « Machine Gun », octroyé par Don Cherry et qui devint le titre d’un de ses disques. Très ancré dans la scène free de Wuppertal, en Rhénanie/Westphalie, où il s’établit assez tôt et où il est mort dans son sommeil le 22/06, il collabora avec des danseuses comme Pina Bausch ou des plasticien comme Nam June Paik. Figure incontournable du free jazz européen de la fin des années 60 à nos jours, Brötzmann, souvent en compagnie de son ami le contrebassiste Peter Kowald, côtoya aussi bien le pianiste néerlandais Misha Mengelberg et son compère batteur Han Bennink que le guitariste britannique Derek Bailey. Cela ne l’empêcha pas de fréquenter des Américains comme Don Cherry, le saxophoniste Steve Lacy, Carla Bley, le batteur Ronald Shannon Jackson, le guitariste Sonny Sharrock… et, à partir de la fin des années 80, des musiciens de la scène de Chicago où il créa son Chicago Tentet. Qu’on ne réduise pas cependant Brötzmann au free et à l’énergie débordante : son dernier enregistrement, paru voici quelques mois sur le label ACT est capté en public en compagnie du batteur étatsunien Hamid Drake et du joueur de guembri et chanteur marocain Madjid Bekkas : une sorte de world jazz difficilement classable et parfaitement audible par des oreilles allergiques au free. Une caractéristique de Peter Brötzmann reste à mentionner : comme beaucoup d’Allemands de sa génération — et pas seulement des musiciens ou des artistes — il a été marqué par le nazisme et a constamment cherché à fuir toute forme de nationalisme en explorant des contrées voisines ou lointaines, en Europe et outre-Atlantique. C’est avec lui une figure majeure du jazz moderne et contemporain qui disparaît à 82 ans.

Aux jazzmen américains maintenant, et par ordre chronologique de naissance, je vous prie.

Ahmad Jamal (né Frederick Jones à Pittsburgh en 1930 : il ne se convertit à l’islam et ne changea son nom que dans les années 50), c’est un monument du piano jazz depuis les années 50 où il débuta au sein d’un trio piano/guitare/contrebasse, dans la lignée de son aîné le pianiste Nat King Cole. Passant ensuite au trio piano/contrebasse/batterie il connut un immense succès avec sa version du standard « Poinciana » enregistrée en public avec Israel Crosby à la contrebasse et le batteur néo-orléanais Vernell Fournier. Un trio et un enregistrement qui feront date tant la pulsation souple de la basse et surtout de la batterie et le sens de l’espace et de la dynamique du pianiste étaient passionnants à écouter. C’est peu après cette époque, à la fin des années 50, que le trompettiste Miles Davis exprima son admiration pour le jeu de Jamal et demanda à son pianiste, Red Garland, de s’en inspirer. On n’en finira pas de rêver d’une collaboration de Jamal et de Davis, mais tous deux étaient sans doute de trop fortes personnalité pour pouvoir s’entendre et, l’un comme l’autre, ils se produisirent très rarement en sidemen. La carrière d’Ahmad Jamal connut des éclipses et quelques critiques de jazz américains le qualifièrent même à un moment de « pianiste de bar » ce qui en dit long sur les oreilles de ces journalistes et sur leur cerveau censément situé entre ces deux portugaises !

Ahmad Jamal (né Frederick Jones à Pittsburgh en 1930 : il ne se convertit à l’islam et ne changea son nom que dans les années 50), c’est un monument du piano jazz depuis les années 50 où il débuta au sein d’un trio piano/guitare/contrebasse, dans la lignée de son aîné le pianiste Nat King Cole. Passant ensuite au trio piano/contrebasse/batterie il connut un immense succès avec sa version du standard « Poinciana » enregistrée en public avec Israel Crosby à la contrebasse et le batteur néo-orléanais Vernell Fournier. Un trio et un enregistrement qui feront date tant la pulsation souple de la basse et surtout de la batterie et le sens de l’espace et de la dynamique du pianiste étaient passionnants à écouter. C’est peu après cette époque, à la fin des années 50, que le trompettiste Miles Davis exprima son admiration pour le jeu de Jamal et demanda à son pianiste, Red Garland, de s’en inspirer. On n’en finira pas de rêver d’une collaboration de Jamal et de Davis, mais tous deux étaient sans doute de trop fortes personnalité pour pouvoir s’entendre et, l’un comme l’autre, ils se produisirent très rarement en sidemen. La carrière d’Ahmad Jamal connut des éclipses et quelques critiques de jazz américains le qualifièrent même à un moment de « pianiste de bar » ce qui en dit long sur les oreilles de ces journalistes et sur leur cerveau censément situé entre ces deux portugaises !

Jamal a par ailleurs eu, parallèlement à son activité de musicien, une carrière d’homme d’affaires et il posséda un temps son propre club de jazz à Chicago, où il s’était établi. Son grand retour en grâce et en popularité, c’est à la France que Jamal les doit : depuis le début des années 80 il a rencontré un producteur parisien puis été signé sur le label Dreyfus Jazz où ont été publiés une dizaine de CDs dont un où il rend hommage à l’une de ses villes françaises favorite et intitulé « Marseille ». Les amateurs français ont donc eu de nombreuses occasions d’écouter live ce pianiste au jeu incomparable : puissance, maîtrise des contrastes de dynamique, virtuosité héritée de la pratique de la musique classique, grande aisance rythmique… un concert d’Ahmad Jamal est toujours un régal pour les amateurs de beau piano et du « sound of surprise » qu’est censé être le jazz. Seule restriction, personnelle mais partagée par nombre de mes confrères : il lui arrivait d’être exagérément directif avec ses accompagnateurs qu’il menait parfois à la baguette en parfait dictateur, ce qui pouvait être gênant à observer. Mais c’est qu’Ahmad Jamal avait une conception du trio ou du quartet avec un percussionniste en plus de la batterie qui l’assimilait à un chef d’orchestre qui dirige et impulse chaque mouvement et évolution du concert.

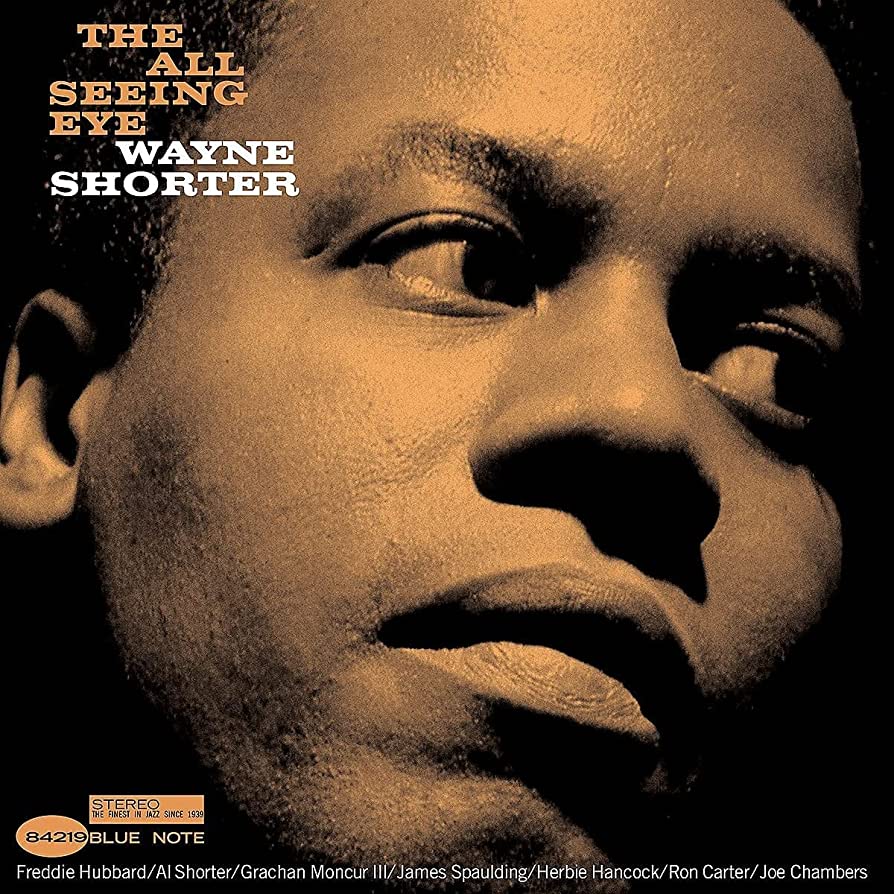

Miles, on en reparle évidemment à propos de Wayne Shorter qui est né en 1933 dans le New Jersey et qui fit partie de deux de ses groupes. Mais Shorter, c’était à l’origine un ténor de hard bop pur jus qui officia entre autres au sein des Jazz Messengers du batteur Art Blakey qui lui confia rapidement la direction artistique de son combo auquel le saxophoniste fournit quelques-unes de ses premières compositions. Quand Miles Davis, après avoir successivement embauché Sonny Rollins, John Coltrane, Hank Mobley et George Coleman au poste de sax ténor chercha un nouveau souffleur c’est Wayne Shorter qu’il débaucha des Jazz Messengers pour compléter son second quintet historique. Là aussi, c’est en tant que saxophoniste et compositeur que Shorter s’illustra et certains de ses thèmes furent longtemps au répertoire du trompettiste : « E.S.P. », « Footprints » ou « Prince of Darknes » entre autres. Parallèlement Shorter poursuivait une carrière personnelle sur le label Blue Note où il s’illustra par son jeu et par sa plume avec des titres aux colorations sombres voire de mauvaise augure comme « Armageddon » ou « Dance Cadaverous ». Passionné de science -fiction, Shorter est aussi hanté par le surnaturel. A la fin des années 60 il suit Miles Davis dans son évolution vers un jazz plus électrique et participe, au saxophone soprano qu’il pratique de plus en plus, à deux enregistrements majeurs du trompettiste : « In a Silent Way » et « Bitches Brew ». Puis, avec le claviériste autrichien Joe Zawinul il fonde Weather Report, un des groupes phares du jazz-rock naissant qui durera plusieurs années. Shorter continue ensuite une carrière qui le voit jouer aussi bien avec le Brésilien Milton Nascimento qu’avec son ancien compère du second quintet de Miles, le pianiste Herbie Hancock. Mais sa plus grande réalisation des dernières années de sa vie est indéniablement le Wayne Shorter Quartet où il s’entoure de formidables musiciens plus jeunes que lui : le Panaméen Danilo Perez au piano, et les Américains John Patitucci et Brian Blade à la contrebasse et à la batterie. La souplesse d’interprétation, la capacité à produire une musique mouvante et aérée de ce quartet où Shorter joue souvent assez peu, laissant le trio s’exprimer en toute liberté, en fait un des groupes phares du début du XXIième siècle.

Miles, on en reparle évidemment à propos de Wayne Shorter qui est né en 1933 dans le New Jersey et qui fit partie de deux de ses groupes. Mais Shorter, c’était à l’origine un ténor de hard bop pur jus qui officia entre autres au sein des Jazz Messengers du batteur Art Blakey qui lui confia rapidement la direction artistique de son combo auquel le saxophoniste fournit quelques-unes de ses premières compositions. Quand Miles Davis, après avoir successivement embauché Sonny Rollins, John Coltrane, Hank Mobley et George Coleman au poste de sax ténor chercha un nouveau souffleur c’est Wayne Shorter qu’il débaucha des Jazz Messengers pour compléter son second quintet historique. Là aussi, c’est en tant que saxophoniste et compositeur que Shorter s’illustra et certains de ses thèmes furent longtemps au répertoire du trompettiste : « E.S.P. », « Footprints » ou « Prince of Darknes » entre autres. Parallèlement Shorter poursuivait une carrière personnelle sur le label Blue Note où il s’illustra par son jeu et par sa plume avec des titres aux colorations sombres voire de mauvaise augure comme « Armageddon » ou « Dance Cadaverous ». Passionné de science -fiction, Shorter est aussi hanté par le surnaturel. A la fin des années 60 il suit Miles Davis dans son évolution vers un jazz plus électrique et participe, au saxophone soprano qu’il pratique de plus en plus, à deux enregistrements majeurs du trompettiste : « In a Silent Way » et « Bitches Brew ». Puis, avec le claviériste autrichien Joe Zawinul il fonde Weather Report, un des groupes phares du jazz-rock naissant qui durera plusieurs années. Shorter continue ensuite une carrière qui le voit jouer aussi bien avec le Brésilien Milton Nascimento qu’avec son ancien compère du second quintet de Miles, le pianiste Herbie Hancock. Mais sa plus grande réalisation des dernières années de sa vie est indéniablement le Wayne Shorter Quartet où il s’entoure de formidables musiciens plus jeunes que lui : le Panaméen Danilo Perez au piano, et les Américains John Patitucci et Brian Blade à la contrebasse et à la batterie. La souplesse d’interprétation, la capacité à produire une musique mouvante et aérée de ce quartet où Shorter joue souvent assez peu, laissant le trio s’exprimer en toute liberté, en fait un des groupes phares du début du XXIième siècle.

Ces disparitions printanières laissent certes le jazz quelque peu orphelin, mais l’influence des membres de ce septet funèbre reste bien vivante et l’on peut parier que les générations plus jeunes la feront vibrer encore longtemps tout en inventant de nouvelles formes musicales.

©Photo Header, Pixabay.

©Photo Couverture, Pixabay

COMMENTAIRES RÉCENTS